名字,是一个东谈主或一个国度的代表标记,承载的是它所蕴含的历史底蕴。

在我国荆棘五千年的历史中,天子瓜代、朝代更替,亘古不变的是中华英才的自尊感与夸耀感。但谁又知谈“中华”一词从何而来?

秦国霸王出

司马迁的《史记》中,曾有过“……别五百岁复合,合十七岁而霸王出……”的记录。

这预示着秦国有一领有着霸王之姿的少年,注定横扫列国,结伙六合。而这个东谈主恰是秦始皇嬴政。

少年期间的嬴政在别国备受欺凌,只因他是秦国的半个质子。

为什么说是半个?毕竟当初被送来当质子的是他的父亲嬴异东谈主。

没料到的是,吕不韦看中“奇货可居”的嬴异东谈主,凭借着我方富甲一方的商资,成为秦国的座上宾,并将嬴异东谈主带归国。

尔后,在吕不韦的匡助下,嬴异东谈主成功坐上王位。

年幼的嬴政告别仅有的几个质子游伴,回到了秦国。

那时的他才十几岁,便运行学习千般书本,被行为念王位秉承东谈主培养。还没过几年,秦王死一火,嬴政秉承王位,而吕不韦成为相国。

固然众位大臣朝着嬴政叩拜,但施行上大权却掌捏在吕不韦的手中。

那时嬴政势弱,是以只可对吕不韦示弱。不错说他在宫中孑然无援,就连那时身为太后的赵姬,都站在吕不韦的一边。

逐渐地,嬴政运行有我方的势力,隐吞吐约压过吕不韦一头。

这时,吕不韦察觉到危机,赶快从朝堂抽身,为嬴政准备了一个敌手——嫪毐。

可惜的是,嫪毐黎民出身,心志却不小,想要我方登上那王位。

意图起义的后果,便是被正法。

由嫪毐牵连出了吕不韦,嬴政念及他所作的孝顺,将其放逐岭南地区。

也曾登堂入室,以致比秦王还高的吕不韦,怎会秉承如斯落差,于是不久后吕不韦便在偏远地区仰药自杀。

为了牢固朝堂政局,嬴政进行了大清洗,成功将异己之东谈主断根。

处置了内忧,嬴政便运行支吾外祸。

那时其余六国也在发展阶段,但却比不上秦国的发展速率。

而秦国之是以这样快发展壮大,还得归功于秦孝公期间的商鞅变法。

也得亏秦孝公慧眼识珠,莫得将商鞅这一东谈主才放走。要是知谈商鞅以后会有如斯大的树立,卫国猜测后悔死了。

在秦孝公的维持下,商鞅实行变法,对农业、规范等进行一系列的改良。

固然遭到了其他复古派的不悦,但也鼓吹了秦国实力的壮大。

只是几年的时分,秦国就从并排赵国,变为逾越赵国。更令其他国度懦弱的是,秦国的军事实力空前飞腾,这与商鞅所说的战功爵制息息关系。

固然临了商鞅被正法了,但其变法内容依旧被秦国沿用。

直到嬴政登上王位,也依旧沿用这些战略,再加上李斯等东谈主的匡助,何愁不行发展?

有了这些战略为基础,嬴政又是如何开启结伙六合之路的呢?

危在早晚的六国

其实在嬴政继位之前,秦襄公、秦献公等东谈主早早为其打了坚实的基础底细,嬴政只需截至一搏,结伙六国根蒂不在话下。

在嬴政制定筹办的同期,其他的国度也发生着战乱,尤以赵、燕国最不安祥。

见秦国巨大,燕国急促送来质子,但施行上为嬴政送来了一场祸端。

“荆轲刺秦王”便是这个时候运行的。值得注认识是,在这个故事中,波及到一个东谈主物,他便是太子丹。

燕太子丹是嬴政少时在赵国的游伴,长大后又被燕国送到秦国当质子。

不外,嬴政并未承情,对太子丹淡薄不已,以致屡次玷污。

也恰是太子丹狡计的这场刺杀,让燕国走上了绝境。

那时最弱小的韩国依然失足,赵国在秦国的打击下,失去了李牧等大将,临了赵王被俘,赵国成为秦国的囊中之物。

仅次于秦国的赵国都失足了,其他的国度又怎会逃过这场危机?

之后,王翦、王贲王人上阵,将其他国度的队列打得片瓦不存。魏国、楚国、王人国接踵步上赵国的后尘,他们的领地成为秦国的一个郡。

从亲政运行,到结伙六国,嬴政用了不到十年的时分,成为秦始皇。

开发如斯伟大的事迹,嬴政决定用什么东西来嘉赞我方,于是“天子”的名称出身。

不外,这亦然君臣想考良久的后果,那么“天子”究竟有什么道理道理呢?那时其实依然有“帝”、“王”这样的字了,是以嬴政想要有一个荒谬的标志。

于是,李斯、冯劫等东谈主翻遍上古史籍,最佳终于找到了“皇”这个字。

“皇”代表着天上,而“帝”代表着那些君王,将二者采集起来,就意味着天上地下,是最尊贵的身份。

这下,嬴政终于安逸了,不仅改了一个“天子”的名称,况兼用“朕”来称呼我方。这样才调彰显我方的唯独无二性。

既然土地都结伙了,那其他方面更不行落下。于是笔墨、预计范例、车辆都有了一个结伙的范例,秦国匹夫的生流水平欺压提高。

看着缓缓壮大的地皮,如今依然不仅限于华夏地区了,还有沿海的一部分地区,因此再叫华夏依然实在永别适了。

还有另外少量,那便是在他的统部下,秦国里面不仅原土着员在加多,况兼一些西域的匹夫也加入其中,“华夏”的确有些小了。

因此,秦始皇番来覆去,又想了一个新的名字,那便是“中华”。

那么华夏、中华、中国又都是什么道理呢?它们是否带有换取的道理呢?

霸气的名字

由于西域匈奴的出现,位于中部平原地区的国度称之为华夏地区。毕竟跟着华夏地区的富贵,匈奴平方南下侵袭,妄图赢得肥好意思的土地。

因此,“华夏”只是是代表着浅易的地域标记。

而“中华”不同,在包含了“华夏”道理以外,还裹着一层厚谊意味,也便是华夏族之间的合作。“华”亦然暗示着各个民族所特有的文化。

地域、文化、厚谊相采集,共同叛逆外来的匈奴。保卫家园的同期,各民族之间也在互投合作、互相包容,民族认可感在欺压增强。

跟着期间的发展,华夏地区的文化缓缓交融,资格朝代的更替,酿周全新的文化。只不外他们内心存在的认可感却并未改变。

也恰是因为这样,后续才会出现“中华英才”、“中华儿女”等一系列的词。

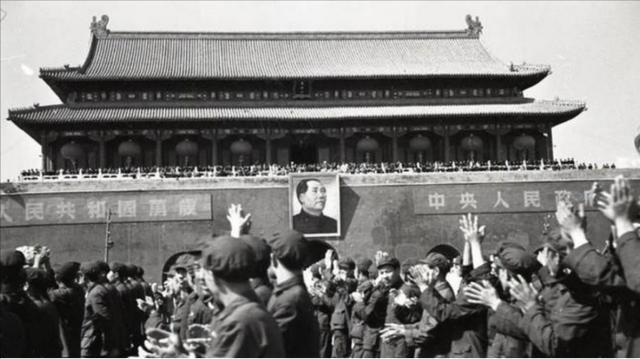

因此来到近代,孙中山先陌生远了“中华民国”,逐渐地缓缓缩写成“中国”。

直到1949年新中国设立,“中国”作为一种政事标记,出咫尺宇宙的眼前。而“中华”更多的是厚谊标记,借此来进步华夏民族的自尊感与自信心。

但无论如何说,这种民族道理道理的词语是由秦始皇运行的,要否则“中华”的诠释也只须“四方之中”了。

如斯霸气的名字,竟然照旧由霸王之姿的天子才调说出来。

后世对其颇为认可,要否则也不会不绝了两千多年,也莫得蜕变。

因为根蒂找不到不详代替“中华”的词,这是期间的共识。

而秦始皇依旧是草创历史的阿谁东谈主kaiyun体育官方网站全站入口,他所进行的一系列改变将耐久被记录在史册之上,越盘考越有韵味。不愧是横扫六国的“千古一帝”!